试论《新著国语文法》的“句本位”思想

摘要:黎锦熙是我国著名的语言学大师,他的黎氏语法以及首创的“句本位”思想曾经影响过好几代人,具有强大的生命力。这种影响,虽然由于结构主义语法体系在我国的盛行,已经不显见于现代汉语语法体系之中,但实际上,我们已经有意识无意识地继承了其中相当一部分的思想内核。《新著国语文法》标志着黎氏语法的建立,同时也是黎氏语法的代表。本文主要以这部“现代汉语语法的开创性著作”所体现的“句本位”思想作为切入点,试图揭示其中的“来龙去脉”,并希望这种揭示,能对我们更好地继承传统语法思想精华、整合现代汉语语法体系有着绵薄的作用。

关键词:黎锦熙、新著国语文法、句本位、语源观、黎氏语法

1 引言

黎锦熙(1890-1978)是我国著名的语言学大师,一生著述极其丰富,涉及语言学的方方面面,为我国语言学的研究、语法知识的普及、国语运动的推广、文字改革的进行、语言学界人才的培养等各方面均作出了不可忽视的影响,周有光奉之为中国“语文现代化的先驱和导师”,并非溢美之词。在黎锦熙的众多影响之中,最具代表性的,非《新著国语文法》(下文简称《新著》)一书莫属。

《新著》初版于1924年,是我国“现代汉语语法的开创性著作”。(胡明杨,2002)郭绍虞(1980)在《黎劭西先生赞》中说:“语法之学,建于黎翁”,而《新著》正是“黎翁”建立起“语法之学”的凭依!据黎泽渝(2007)的说法,《新著》在2007年前的出版数据大致如下:“大陆商务印书馆1924-1959年共印行24版,1992年商务又将其收入《汉语语法丛书》,定为新一版。1997年上海书局选入《民国丛书》。台湾商务曾于1968、1969年两次翻印。另外,1943年在日本出版了日译本《黎氏支那语文法》。” 据李无末的考证,“日本学者翻译和改编《新著国语文法》及相关著作”“重要的有三十多种”,“《支那语》临时增刊号(1940)题为《支那语文法研究号》的杂志登载的十几篇论文,几乎都引用、参考了《新著国语文法》”,可以说,“《新著国语文法》在当时日本汉语教学界逐渐占据了主导地位”。1986年夏天,来京参加“首届国际汉语教学讨论会”的中日本教育恳谈会副会长伊地智善就亲口对黎锦熙的女儿黎泽渝说:“与会者中有百分之八十是吃过黎先生‘奶’的”。总而言之,《新著》的巨大影响力,是毋庸置疑的。

然而,改革开放以来,随着结构主义在语法界获得主流地位,黎氏语法受到了集中的批判,在一片声讨声下,“黎锦熙先生和黎派语法以及传统语法却从此彻底被否定了,以至于到80年代和90年代要出版黎锦熙全集或文集都碰到了极大困难,至今都没有一个出版社愿意出版。”(胡明杨,同上)这与黎锦熙的学术地位是不相配的。关于80年代黎氏语法在语言学界遇冷、“变相被禁”的“寂寞身后事”以及其中的世态炎凉,奚博先(2010)有生动的回忆。风流所及,“如今的多数年轻人对它已经相当陌生”(按:它指《新著》。奚博先,同上),“黎锦熙教授的名字,对研习语言学的年轻学子来说,可能已经有些生疏”。就事实而言,这些判断,是一点也不夸张的。不过,在笔者看来,黎氏语法在结构主义取代传统语法的80年代首当其冲,不但不能完全否认他的内在价值,而且正好说明了其影响的广泛与深刻,罕见其匹,以至于不得不被立为靶子,接受来自结构主义语法对传统语法的苛责与非难。当然,这或许也有其时代局限性的地方,根源于当时的学界在思想上的文革孑遗,非上纲上线不足以表己之立场,造成了一定的矫枉过正。

实事求是地说,以《新著》为代表的黎氏语法体系在今天仍有其光彩夺目之处,这一点已逐渐为语法学界所承认,特别是在现在这样的历史大背景下:结构主义语法在中学教学中成绩不佳、“母语语文教育淡化语法甚至取消语法”、“回归传统语法”的反思日益强烈(孙德金,2010)、我国语言学界理论与教学水平不断更新、高考语文改革备受重视。但是这种认识与反省,还不是传统意义上的“慎终追远”!所以我们必须继续深挖、继续广告,方能于“前修未密”处来个“后出转精”、在“绍宗述祖”之余求得“青不逊蓝”。

本文虽然只是以《新著》的“句本位”思想作为切入点,但希望能有以点带面的作用,让人意识到黎氏语法的科学成分以及对现代的意义。这种意义的启示,对我们认识传统语法、整合现代语法,推陈出新、革故鼎新,或许不无裨益。而这也正是本文的出发点与立足点。

2 《新著》的“句本位”思想

2.1 方法论的介绍

刘丹青在“重温几个黎氏语法学术语”时指出:“在时隔数十年之后,随着语法理论和汉语语法研究的深化,这些曾经淡出的黎氏语法学术语却又出现重归语法论著、再焕学术光辉的迹象,其学术价值值得重新估计。”并有感而发:“术语的合理与否,不单单是一个名称问题,更是实质性的概念化问题。关键在于,该术语所提炼概括的现象,是不是一个具有科学性和内部一致性因而值得整合提取的概念,是不是一个有助于发现和提炼科学规则的概念。”

“重估一切价值”(the reevaluation of all the values)是尼采哲学的重要组成部分,可以说是一个人对超越前贤的权力意志(the will to power),或者布鲁姆所谓的“影响的焦虑”(anxiety of influence)。历史证明了,这种意志与焦虑,同样也是科学发展与进步的重要推动力。正因为这种重估事实上“更是实质性的概念化问题”,所以就不能不引起我们相当的重视、花费我们相当的精力。刘丹青给出的几个“关键”标准等于是在说:概念的重估,首先要看概念内涵的科学性,然后再把概念放在整个系统中,看他外延的一致性,最后就是以系统外的眼光来核验这个概念所具有的预期价值。笔者认为,这种“横竖纵”具有“三维性”的思路是可取的,充分具有客观性(objective)、明述性(explicitness)、严密性(rigorousness)、全面性(adequacy)的特点,符合科学之所以为科学的基本要求。在这种先行原则的指导下,下文分三小节,对黎锦熙的句本位思想进行重估。它们分别是:“句本位”思想提出的背景及其原创意义、“句本位”思想体现的语源观、“句本位”思想在《新著》的应用。这种划分,虽然不是与刘丹青给出的标准一一对应,但实在是不离其宗,力求全面地看待问题。

2.2 “句本位”思想提出的背景及其原创意义

众所周知,中国迄今为止的语法理论都是“舶来品”,没有一个土生土长的,“外国的理论在那儿翻新,咱们也就跟着转”(吕叔湘,1986)。如果对此没有充分认识,就难免陷入党同伐异的境地中。“你这一派借鉴西方某一派语法的理论、方法和体系,那就是‘模仿’,我们自己这一派借鉴西方某一派语法的理论、方法和体系,那就是‘创新’和‘发展’。”我们要知道:“这种令人不太愉快的现实是历史决定的,不是我们中国的语言学家造成的。”应该客观看待。黎锦熙在《今序》(1951)就明白声明:

中国汉语语法「不应当沿袭外国语法」,是对的,但过去到现在一切文法语法书基本上都不可能完全沿袭外国语法,只是析句辩词的讲法有些同于英文,这只要逻辑上说得通,规律上看得准,又怎么知道不是英文的析句辩词有些同于我们呢?

任何稍有常识的人都会得出这样一个结论:完全沿袭外国理论而忽视中国语法的独特性在事实上首先就不能做到,因为在中国语法学者身上的中国烙印是挥之不去的;其次,外国语法与中国语法在某些方面的耦合完全具有逻辑上的可能性,因为普遍语法(universal grammar)在一定程度上还是说得通的。黎锦熙这段不受重视的话其实很好地显示了他作为语言学大师不卑不亢的开阔胸襟与文化自信,说得上是王夫之所谓的“不迷其所同,而不失其所以异”。“句本位”思想的提出,正是这种学术精神的体现。

句本位思想的提出,首先得益于国外语法的理论趋向,特别是学校语法的教授趋向。早在1921年,黎锦熙就指出:“注重句法,这是世界文法教授上一种新趋势”,并给出了“国语法编辑与教授的纲要”。经过教学上的实践与同道间的讨论,黎锦熙形成了更加完整以句本位为核心思想的语法体系,但他仍在《新著》开篇《引论》中毫不掩饰指出:“诸君知道近来研习文法的新潮吗?简单地说,就可叫做‘句本位’的文法。” 并附注“本节采了A.Reed诸氏之说”吕叔湘也说:“直到二十世纪初年,才有些语法学家在论述形态不太繁琐的语言如英文的著作里,开始把句法提到重要的位置上……五四以后出现的语法书,从《新著国语文法》起,就都以句法为主干。重点的转移不是偶然,是受了国外语法著作的影响。”黎锦熙门下弟子孙良明也承认:“‘句本位’思想、体系的形成,也是借鉴外来语法”,特别是“Reed and Rellogg’s Higher Lessons in English(《英语高级课程》)”。

但是,就算如此,我们也不能忽视了黎锦熙对影响至今的“句子格局的分析”原型(prototype)——句本位思想的开创之功。这里的开创,包括实现词本位到句本位的“重点的转移”,也包括黎锦熙对句本位思想的创新与丰富。也就是说,黎锦熙是在国外句本位思想并未成型的吉光片羽里得到启示,并在中国明确地引领了句本位思想的又一新潮,其影响至今不灭。据温云水的详细考证,句本位的思想,不见于当时“流行中国并广泛使用”的20余部外国语法文献,而从Saussure、Jespersen、Vendryes、Bloomfield等一路下来的结构主义大师,也都没有类似的思想,甚至有意识地摒弃它,如Saussure。黎锦熙说的“新潮”,很可能来自于“二十世纪初英语学校语法的一般趋势”与“英国人类学派的语言观”。无论如何,句本位理论“有借鉴,更有创新”。这印证黎锦熙后来的声明:

我约略记得20年代之初我译凑这篇“引论”时,并没有“句本位”这个英文单词,是我瞎创的;在普通语言学和一般语法理论书中,我也没有发现过讲到某种语言的语法体系有所谓“句本位”的。

明白了这个“瞎创”的含义,我们才能很好地理解黎锦熙后来的说法:

所谓“黎派”语法,在“科学体系”上是没有什么的,是大家都在研究谈论中的,是跟各家“大同小异”的,这小异只是强调民族化,偏重创造性;在“学科(教学)体系”上是有所主张又有所反对的,是“小同大异”的,这大异就是坚持“从造句讲到用词,以句法控制词法”。

句本位思想作为黎氏语法的核心由此可见。这种思想,为他一辈子所认同,这体现了一个学者的坚守与自信。

句本位思想在国外不能流行(prevail),最终经由黎锦熙在国内生根,这就暗示着:句本位思想符合我国的语言实际,我们在论述句本位思想产生的背景时,不能忽视来自我国以及来自黎锦熙本人的种种因素。这些因素,可分为动因(drive)与根由(root)两个层面解。

所谓动因,是指一个行为产生的诱发因素(stimulating factor)。新文化运动的爆发,无疑是句本位产生的重要动因之一。黎锦熙在《新著》的1924年《原序》的最后一段说到:“我编这书,并非素愿,实在是受了环境底鞭策”。黎锦熙的学生杨庆蕙(1986)的回忆可为佐证:

“五四”时期,出现了新文化运动……当时,文白之争,十分激烈。以章士钊为挂帅人物的《甲寅》声言:“布告征文,不收白话。”黎先生和钱玄同先生创办的《国语周刊》则宣布:“欢迎投稿,不取文言。”两军对垒,阵线分明。随着白话文运动的兴起,提出了研究白话文语法的要求。在此形势下,黎先生以课堂为阵地,讲授“国语文法”,用大量实例说明白话文有法可循,其“法”足以指导为“文”。这不仅对现代汉语语法的研究和语法教学起了开创性的作用,而且对刚刚兴起的白话文运动起了推动作用。

其次,黎锦熙多年的教学实践,也是他句本位思想的重要动因之一。汉语属于孤立语(isolating language),没有严格意义上的形态变化,而主要通过词序与虚词的使用来表达语法意义,这一点,黎锦熙有深刻的意识:“国语底用词组句,偏重结构,略于形态”。黎锦熙从来把“学科(教学)体系”看得比“科学体系”重要,追求“汉语语法教程要针对现实需要,简明、有用”。《新著》首先并且本质上是一部“学校语法书”,它的编写目标也不过是:做到“一书多级制”,既能满足“各级学校的汉语语法教程,同时也可供工作干部自学之用”。句本位就是这样随着教学实践“随时改良、随地变换这文法底教学法底”的产物,经过实践的检验,至今富有生机。

最后,以《马氏文通》为代表的文法书籍的出现,又是另一个刺激黎锦熙著书立说的重要动因之一。1898年出版的《马氏文通》,是中国语法学界最重要的大事之一,“文法之学,肇自《文通》”(郭绍虞,1980),从此以后,中国文法理论的发展,便“一发而不可收拾”了。可以说,《马氏文通》作为第一部中国现代意义上的语法专书,甫经出版,便在后世语法学研究者,特别是早期语法学者心中留下了深深的“影响的焦虑”。金兆梓(1920)就批评:“我国从来讲文法的,都拿了《马氏文通》来做不祧之祖……后来的作者,既都拿着《马氏文通》做粉本,自然也都免不了”生搬硬套和武断的毛病。杨树达(1930)也批评后出的文法“大都陈陈相因”他“心多弗慊”的《马氏文通》。频以“文通”参照比较的《新著》,自是不能免俗。黎锦熙有所针对地说:“摹仿从前Grammar的‘词类本位’的文法组织,非打破不可了;仅就九品词类,分别汇集一些法式和例证,弄成九个各不相关的单位,是文法书最不自然的组织,是研究文法最不自然的进程”。很显然,黎锦熙所指的正是《马氏文通》上的这些话:“是书本旨,专论句读,而句读集字所成者也。惟字之在句读也必有其所,而字字相配必从其类,类别而后进论夫句读……各国皆有本国之葛郎玛(按:即Grammar也),大旨相似,所异者音韵与字形耳”。

《马氏文通》的缺点是明显的,即没有自觉的中西语法的比较意识,而片面强调抽象的“葛郎玛”放诸四海而皆准的共性,难免削足适履之讥。不过,后世有学者仍是认为句本位的思想,《马氏文通》与有荣焉。比如许嘉璐(1984)就认为:

“书中‘凡词,依句辨品,离句无品’的‘句本位’学说,实为根据《马氏文通》中所说的‘字无定义,故无定类,而欲知其类当先知上下文之文义何如耳’而来的。”(《汉语研究小史》四十一页,王立达编译,商务,一九五九)这确为的论。

又认定“‘句本位’产生的土壤是缺乏狭义形态的汉语实际;它的核心(‘依句辩品’)恐怕谁也难以摆脱”。也就是说,许嘉璐一面认同由日本学者《中国语言学研究史》编译过来的《汉语研究小史》的说法,觉得黎锦熙的句本位实质上师承于《马氏文通》;另一方面,却又等于在说句本位思想实际上是国人根深蒂固的潜意识,那就无所谓师承不师承了。

笔者认为,这个似是而非的说法(paradox)实际上涉及到了句本位思想产生的根由。没有对根由的探讨,就没办法在弄清背景(background)的情况下,把句本位的“来龙”(即2.3节)以及“去脉”(即2.4节)阐释得令人信服,同样的,我们也就对句本位思想产生的背景与原创意义(即本节)有真正的重视。这些都是互相关涉的,我们有必要进行更深入的讨论。

2.3 “句本位”思想体现的语源观

句本位思想的提出是有其根由的,这个根由应该从内在的思想寻求答案。盖思想虽然常为外界的现实(reality)与自己的行为(behavior)所塑造,但在思想既已定型后或尚未变型前,人的举手投足莫不由其直接决定。就这一点来看,我们有时候说时势造英雄,还不如说英雄的思想与他对时势动向的思考正好相当,他们则不过借了顺风顺水的时代潮流,成为了这个潮流中最耀眼的弄潮儿。而且,依照此说,像那些富有争议的“英雄造时势”之说(包括未成功的英雄与已成功的英雄),也能得到融通的解释——这不过是英雄们“不为时髦所动”、特立独行,在逆风逆水的境地下,因(情)势导利,成就了另一个合乎己意的局面;或者师心自用,坚持己见,于手操大权的情况下,因(权)势导害,大开历史潮流的倒车。我们并不否认思想的产生根源于外,所以我们有了上一节的论述;但是我们认为,对于一个有大致成熟世界观的人来说,它的一言一行应该根源于内,所以这一节的论述,也相当必要。句本位思想是黎锦熙一辈子坚持的学术观点,这其中的思想意蕴(implication)就尤其值得重视。

句本位思想既然是黎锦熙自创的新术语,这个术语背后就应该有它言之成理、持之有故的说法。他的说法是:

踏着句子底自然的发展,用作修习文法底程途……找出其中各个词儿底职务和关系,仿佛和考究一种有机物底各种成分一般……

先就句子底发展,娴习词类在句中各部分的种种位置和职权,然后继续地研究词类底细目:这乃是极自然的事。句子由最简单的到极繁复的形式,仿佛一种有机物底生长……活的句法,要以句子为本位。

肖娅曼别具只眼,从语言哲学的角度,认为黎锦熙的这些话突破了“语言学的两千年预设”,即“初始词源观”和“句子组合发生观”,“提出了一个崭新的语言学思想:句法结构的产生、发展不是由词的组合而来,而是分化而来”,“就是由前结构的母体分化而来,产生结构的同时,‘词类’也同时产生”,这里带引号的词类是指“一个语义和功能都远为混沌丰富的语言单位”,还不是后来的意义已经基本稳定、范畴化(categorization)的最小能独立运用的音义结合体。这种说法颇有见地,在黎锦熙的著作中也有屡见不鲜的对应说法,可见这并非偶然。比如在《新著》第十九章论述“段落篇章”的时候,黎锦熙就把句子的发展比作“活着的树”、有机物的生长:

我们语文中的句子,不应该像机械似地去构造,应该向上生长,像有机物一样地生长。最好把树来象征一个构造精巧的句子。

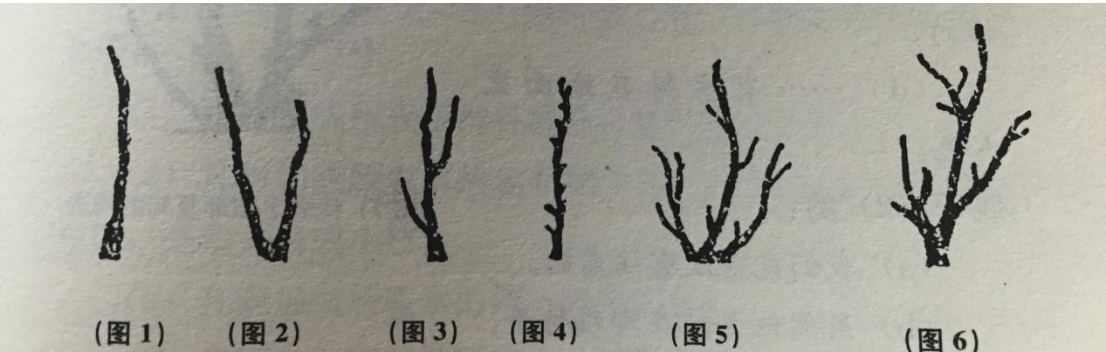

图一 单句。原生的形式

图二 等立复句,原生的形式

图三 主从(或包孕)复句,原生的形式

图四 发育很盛的单句

图五 发育很盛的等立复句

图六 发育很盛的主从(或包孕)复句

肖娅曼把黎锦熙的这种思想称作“句法生长发生观”,并且认为这“不仅是‘句本位’观的有机组成部分,更是‘句本位’系统观的基础”,“只要真正以‘句子’为出发点来看待语言,也必然会得出这样的结论”(同上,页77)。笔者认同这一说法,并且认定黎锦熙的句法生长发生观就是《新著》开篇《引论》所批评的“支离破碎”“漠然无所归依”的“词源学(Etymology)”的原因,因为两者在根本上是对立的。在黎锦熙的著作里,句子始终就是“有机物”、“活着的树”,不是“死木头”、“尸骨头”,总而言之,句子是活的(animate)、动的(dynamic)。最值得注意的是黎锦熙晚年与张文焕关于实体词七位的第八封通讯。实体词而设七位,这是黎氏语法的最大特色,其实也是句本位思想的集中表现。对于设位的原因,他说:

“位”出有因——这个因的推测和发现,在世界“语言学”的研究上是有广阔的天地的,要从原始社会语言初起时讲起。

换句话说,黎锦熙等于是间接承认了自己的“句本位”思想其实是一种“语源观”的体现,要追究到“原始社会初起时”!不过,“原始社会初起时”早已十分邈远,用黎锦熙的话讲就是“查无实据”,一个死无对证(untested)的鸡蛋问题。既然“查无实据”,那么无论是词源语源观还是句法生长发生观,就无所谓优劣,实质上都只是一种预设(presupposition)或者信仰(belief),差别只在于谁具有更好的解释能力而已。

行文至此,我们其实回到了上一节所提出的问题,也就是黎锦熙的句本位思想与《马氏文通》之间的关系。对于这一关系的探讨,有助于我们拨开现象的迷雾,加深对对句本位思想根由的理解。

《马氏文通》的编写是典型的词本位思想的体现,这是毫无疑问的。全书分十卷,除了首尾的“正名卷”与“句读卷”,其余八卷都在实字虚字中打转,而就算首尾两卷,其注意力焦点,仍跳不出词本位思想,“夫知所以断绝句读,必先知所以集字成句成读之义”,就直接说明了这一点。这与《马氏文通》深受西文语法观念影响关系甚大,他说:“若希腊、若辣丁之文词…..皆有一定不易之律,而因以律吾经籍子史诸书,其纲盖无不同。于是因所同以同夫说不同者,是则此编之所以成也。” 我们知道,西方的语言主要属于印欧语系的范围,语词富有形态、性、数等等的变化,与以汉语为代表的孤立语相对,是屈折语(inflectional language),并且这种繁复的变化,在早期的时候,体现得更为明显。这种分明的词类差别,反映在西方世界的思想里,就是根深蒂固的词本位与词源语源观,因为既然词有定类、类有定职,那么语词(word)之间,就呈现出一种绝对的(absolute)、离散的(separated)状态,与概念(concept)一一对应,也就仿佛是一一被贴在事物(thing)上的一样。《百年孤独》有这样子的描写:患上失忆症的马孔多人开始在物件贴上标签,并且越贴越多、标签上的语义解释得越来越繁复,直到他们差点连所有词义都要忘记的时候,他们的失忆症忽然都痊愈了。这是一种逆向的隐喻(metaphor),从反面暗示了事物与语词之间的关系——就是一个一个地“贴标签”。这就是肖娅曼所谓的“分类命名集”。但是,她从历史追究,历数从古希腊哲学家到结构主义、生成语法、认知语法这一路下来的主要语言学流派的语言观,认为虽然自结构主义以后的语言学流派在起点上都否认了古希腊关于语言是“一个个孤立的词的集合”的“分类命名集”观点,而认同索绪尔的“语言是纯粹的价值系统”、内部各要素有机地互相联系互相规定的思想,但就连索绪尔本人,也仍然与古希腊哲学家们同出而异流,不能摆脱那隐蔽难见的词源语言观。因为无论否定还是肯定语言是不是由词的简单叠加,都预设了词是语言的本源。就此她认为,“迄今为止中外只有立足于词的语言观,还没有如黎锦熙这样的根本‘句本位’观”。到现在,语言学的主流也基本如此。并且附注:“《马氏文通》的‘句本位’实际与黎锦熙的‘句本位’在根本上是不同的”。不同的原因很简单,虽然《马氏文通》与黎锦熙在汉语“词无定类”的观点上完全一致,但这不过他们共同承认的汉语表象或说汉语词类观,并没有因此上升到本质语言观的契合。就算《马氏文通》的“字无定义、故无定类”算得上是一种“句本位”的话,那么与黎锦熙的句本位,也是“彼亦一是非,此亦一是非”,不容混为一谈。

徐杰说:“语法理论中所谓的‘本位’指的是语法体系的核心纲领,是表述语法规律的依托和框架”、“出发点”和“归宿点”。汉语语法研究百年来主要有“‘词本位’‘句本位‘词组本位’‘小句本位’‘字本位’‘词-句双本位’”以及他所倡导的“原则本位”。他认为:“这些不同的本位理论为我们提供了多个观察问题的窗口和视野”,应该采取“开放的态度,相信各种不同的‘本位’学说都是观察语法现象、处理语法问题的不同视角,”没有哪一个是最完美的,所以“相信不同的‘本位’理论兼容而不对立,互补而不矛盾。”本文的宗旨是句本位思想的探讨,初非各种本位思想的比较,所以,在搞清了句本位提出的背景和“来龙”后,我们就应该把重点放在它的“去脉”,借以观察它的解释能力与预期价值。

2.4 “句本位”思想在《新著》的应用

在笔者看来,以句本位为思想核心,《新著》的语法体系至少包括下面三个维度:从左右的横向角度看,书中第一次较为清楚地区分了语素、词、短语、句子四级语法单位(字与词、语与句),甚至有了混合复句(complex sentence)、段落篇章等句群(sentence group)概念的端倪,前者已为现代语法学界充分吸收完善,至于后者是否能列为第五大语法单位,现在仍处于争议之中。(张宝林2010、张寿康1990)从上下的竖向角度看,书中相应地建立起了词的五种九类、句子的六大成分七实位、能辨别“文学的次序”与“逻辑的次序”的图解法,论述或区分了句子的省略与倒装、常式与变式、单句与复句、子句与分句、复句的三大类型(包孕复句、等立复句、主从复句),以及各种特殊句式(如把字句、有字句等等)、五大句类(决定句、商榷句、祈使句、疑问句、惊叹句)、甚至修辞手法与标点符号,其体系之完备、庞大,不仅为同人所不及,就是放在现在,也仍是一部有体例科学、分量不小的著作!以上两点是从平面的二维空间着眼,也基本上符合黎锦熙(1964)自己的论述,如果再加入时间这一维度,我们又会得到黎氏语法的第三维——亦即从前后的纵向角度来看的语源观——“句法生长发生观”。即使是在结构主义革了传统语法的命的现代语法教学中,写于92年前的《新著》的大致语法体系、框架、思想内核,仍极为明显地继承在各种现代语法教材之中,其生命力之长久,耐人寻味。

句本位理论与其他本位相比,在计算机外语翻译和各国自然语言树库占据了优胜的地位。上世纪90年,计算机语言学家黄昌宁即指出句本位“符合语言分析中形式和意义相结合的总趋势”,而吴蔚天则“在依据黎氏语法体系基础上制定了一个‘入句辩品’和‘完全语法树’的汉-英机译系统,取得了初步成功”。而在此之前,语法学界似乎并没认识到这一点,比如刘丹青等(1984)认为黎锦熙的词类分类“失之于粗疏”,不符合“机器翻译和人工智能研究所提出的精密化要求”。随着计算机的进一步发展,句本位的优越性似乎与日俱增。黄昌宁等(2010)指出:“树库的基本单位是句子,世界上为各种自然语言建造的树库,不论是短语结构树库还是依存结构树库,都以句子为基本单位”。这等于在宣布:以句本位为核心的语法体系具有跨越时空的惊人价值,普适于各种类型的语言。黎锦熙早就指出学习句本位语法“可以发现一种语言底普通规则”、“可以作学习或翻译他种语言的帮助”、“可以帮助心能底陶冶……研习一种思维术(怎样去思想)了”。黎锦熙的远见卓识,令人叹服。

句本位下的语法体系虽然与后来其他语法体系“大同小异”,但在这小异里,包含着“大不同”。句本位的句是活的、动的,“以符号的组合即结构为视点”,并且“可能包括动态的语用因素”(按:有语境的具体的句子即动态句),而以其他下位语言单位为本位的语法体系,要么“以语言符合个体单位为视点”,要么“偏于语言的静态的句法层面”(彭兰玉),相比起来,它们的片面与缺憾是明显的。就词类划分而言,那些语言单位“层面低于、长度短于、容量小于、结构简于、功能小于”句子,无法观察到语言里的所有词,也就得不到语言里的所有词类(王珏),远远达不到对语言进行充分描写的地步。就笔者看来,句之所以为句,是因为一个句子“能够表示思想中一个完全意思”,是能独立的最后的意义单位(ultimate independent sense-unit),也就是说,句本位下的语法体系从一开始就没有忽视语义的重要性,而这正是自上个世纪60年代以来国际语言学研究的主流方向。由此可见,句本位下的语法体系已经囊括了语义(semantic)、语用(pragmatic)、句法(syntactic)这三个平面,其科学性,自是不言而喻。其生命力之长久,似乎也并非偶然。

从微观的角度来看,句本位下的语法体系最精彩的、最深刻的、最有代表性的部分是在“六大成分七实位”的划分,这同时也是语法学界热议最多的地方。本文的宗旨是在句本位思想的探讨,所以面临《新著》庞大的语法体系,只能在“踪迹大纲”后“情怀小样”,于“荦荦大端”中“取其精要”,以期“纲张目举”。

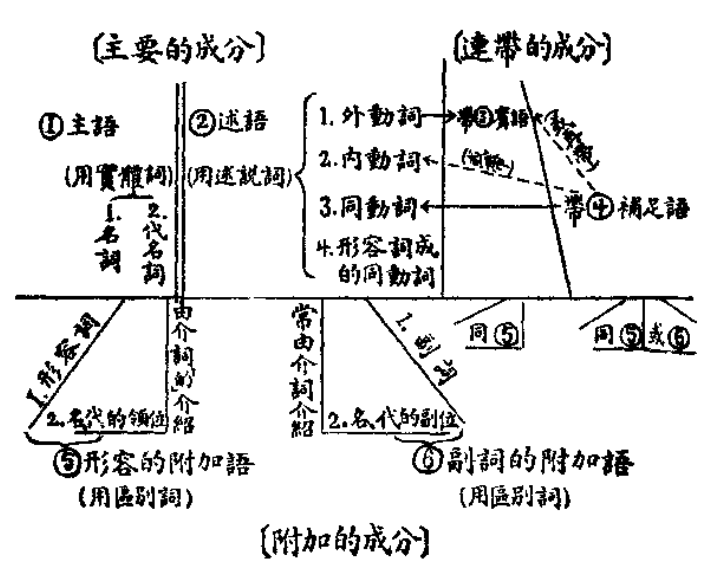

黎锦熙(1951)指出:“‘中心’是句,句的‘重点’就是六大成分”。这里的六大成分还有有三个层次,合起来说就是:主要成分,主语、述语;连带成分,宾语、补足语(或足语);附加成分,形容词附加语、副语性附加语。把这六大成分三层次对应到句法图解的总公式上,就是:

彭兰玉(同上)认为,这充分体现了“系统层次的思想”,“第一,能形象地反映语言的结构关系和主次成分的层次关系”,“第二,能反映语言的逻辑本质”,“能显示出各种词类”。黎锦熙说他的这一套基于六大成分三层次的图解法能使学习语法的人“从文学的次序(按:即语文习惯)上透过去,看出论理的次序(按:即逻辑次序)”,从中“了解文学的次序真正是个什么”,并且“只要论理的关系保持得清楚,任凭文学的方面怎样移动变更”,都能允执其中。后来的转换生成语法有(Generative-Transformational Grammar)所谓的表层结构(SS,Surface structure)深层结构(DS,Deep structure)之分,认为深层结构是纯逻辑的,只要通过转换规则(T•Rules)就能表现出形式多样的表层结构,这其实与黎锦熙的说法异曲同工,所不同的,是后者在语法发展程度远未成熟的环境中提出的,这并不容易,同时也体现出“语言底普遍规则”。

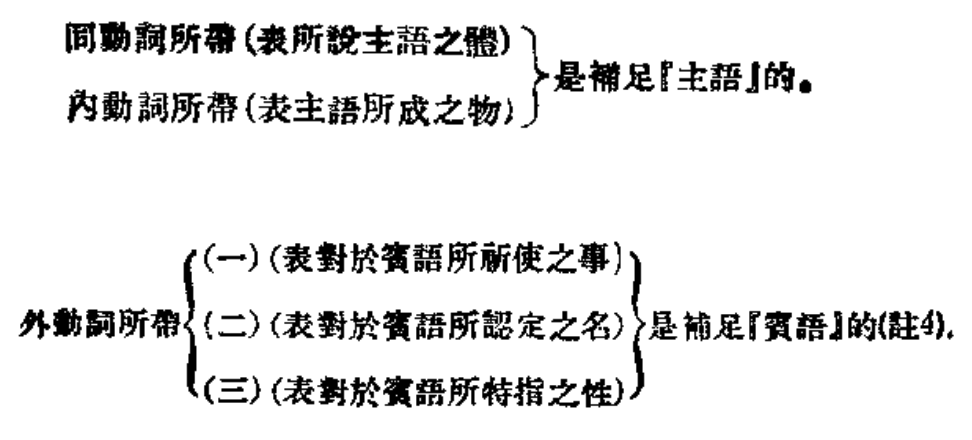

上世纪80年代初,黎氏语法遭受结构主义的大批判时,图解法所体现的句子成分分析法被认为是没有层次性的,或者被纳入于中心词分析法,这其实是一种误解。其实,我们在使用图解法,或者在脑中进行句子图解的时候,当然也是从大到小的层层剥离,只是未必能有直接成分分析法剥离得那么干净彻底,但这也不意味着它没有层次。而且在剥离句子成分的时候,不是只有词才能作句子成分,比如“种花是一件很快乐的事”的“种花”就是“散动”直接做主语,只是“种花”的本身还可以看做是述宾结构,这就与中心词分析法判然有别。廖旭东(1989)有同样的看法。另外值得一提的是,黎锦熙的句子六大成分基本被现代汉语语法继承下来了,只是在补足语这一块,与现代的补语概念有本质不同。黎锦熙也认为,与其他语法体系相比,自己“所不同的只是‘补语’的分隶”,其独树一帜,可以想见。现代的补语主要是指置于动词后的形容词(极少数副词副词如很、极除外)对述语的结果、程度、趋向、可能、状态、数量、目的等进行说明或补充,实际上只相当黎锦熙语法里的副附或状语,而他的副附也同样具有现代的补语的上述功用(见《新著》第十章)。黎氏的补足语则是指用来说明或补充主语和宾语的动词(同动词),具体关系如下表:

刘丹青指出:现代的补语,“只属于状语修饰成分(只是后置于谓语核心)或次级谓语的成分”。“黎氏术语的补语与当代语言学的补语……具有同样的渊源,体现了这个术语的理论生命力。而通行汉语语法系统取消了补足语的概念,就无法表达上述论著所要阐述的现象和规则。”笔者认为,补足语的发掘,实际上是句本位视点下的结果,相对来说,他的归纳,更具科学性,因为他揭示了语义对句子结构的影响,而不拘泥于形式,单纯地以谓语的相对位置区分句法成分。“所谓黎派语法,原则上是‘以句法控制词类’,而词类中的词汇意义…..又能转而发挥其‘反作用’,为句法的结构‘排难解纷’”,这是符合“唯物辩证法”的,与后来的认知语言学(cognitive linguistic)的某些观点颇为相近。

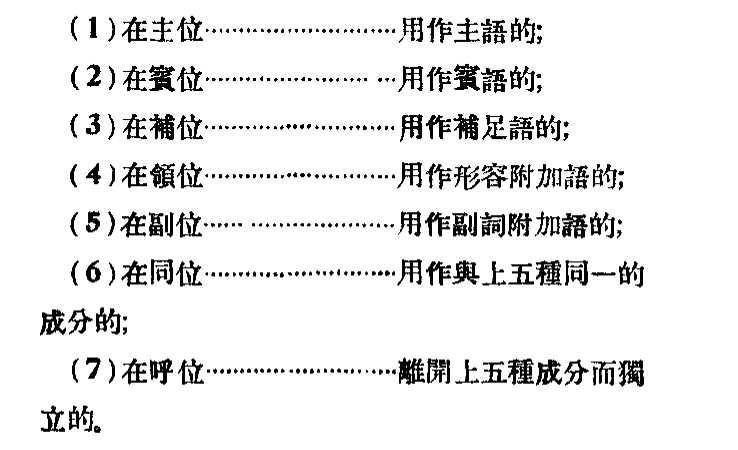

黎锦熙在“用六大成分打通句法”后,进而“又以‘句式’中用七大‘词位’创造了汉语特有的‘词法’”,这是他“抓住汉语词汇中用得最多的实体词(名、代)”“来控制任何词类转化作名词的”,这就是七位的由来。七位的具体细目如下:

很显然,七位有五种都是由六大句法成分直接充当,谓词无位,同位与呼位是两个新立的项,呼位不能算做句法成分。有些学者引何容“为什么要立位”来质疑设位的“多此一举”,认为直接统由“语”来溶解“位”完全可以,现代汉语语法也是这么处理的。不过,何容的话只是“读书的人”的一般疑问,事实上,他认为,实体词在句中成分最多,占了5/6,而且地位最高,“提纲立位,则是‘句本位’的文法的巧妙手段”,既能举一反三又能提纲挈领。黎锦熙的认识是:“语法中的词类,以名词为最多,以代词(指‘代名词’)为最活,以动词为最忙”,这些不同特点的“互相的挟制规律和彼此的‘交织’方式”,这是设置七位的原因,也符合汉语实际,而且与后来Fillmore的格语法颇有相近之处,都对研究名词与中心谓语之间的语义关系和句法配置有重要意义。(华建光、孙建伟)这样子下来,用七位控制词类,就解决了汉语词类特别是名词的转类问题,使词类在不改变词性下不至于泛转、并获得与句法成分在语法层面比较稳定的对应,然而这也正是七位受非难的又一大原因。现代汉语语法体系认为,汉语的词类与句法成分之间的关系不存在一一对应的关系,这是一个充分而不完全的命题,因为世界上的哪一种语言的词类与句法成分一一对应了呢?我们知道,黎锦熙的位实际上指的是词位或说词的职位,这与语序有关,相当于英文里的place或position of words,与同时期英语语法的格(case)概念完全两回事。黎锦熙指出:“盖西文之法,所以规字形之变易(declensition);而吾之言‘位’,所以究句法之殊异;二者虽似,其用不同,自当明辨,不容混为一谈也。”不少学者在批评七位理论时实际上无意识中在脑中渗透了“西洋‘形态’性语法”,这是违反逻辑的“同一律”原则,自然不足为训。七位的设立,其实似繁实简,并非有些学者所谓的“可以有但不必有”的术语。正如刘丹青指出:“引进当代语言学后,重新设立了论元结构/配价之类层次,实际上就是在一定意义上回归到‘位’这种中介层次……‘位’的理论一方面方便于同属一位的成分做不同句法成分的情况,并有‘常’和‘变’之别;另一方面,也能揭示同一句法成分容纳不同位成分的情况,也有常变的区别。”反视今天的现代汉语教学,在以形式为绝对标准之余,有时候也涉及语义上的施事受事与句法结构的不对等,但这样子做不但拖泥带水,为劣尤甚的,还弄得不少学生一片雾水,不利于阐明同一句意不同表达方式之间的内在联系,或即层次语法(Stratificational Grammar)在句法的聚合关系、组合关系之外发现的“体现关系”。何况当代语言学普遍设立中介层次以阐明词法与句法的某种关系,并不只是非形态语言所独而私,形态语言照设不误。这说明,在中介层次的探讨上,我们有必要“返璞归真”,然后继续前进。

“凡词,依句辩品,离句无品”,是黎锦熙的名言,也是遭受质疑最多的一个黎氏语法观点之一,这句话的原义其实与七位理论息息相关,因为图解法不过是六大成分七实位的图化表现。所谓词品,《新著》明确地指出是指词类“在句法中划入的成分”,而词类则是“从观念本质上区分的类”,也就是说,词类与词品是分属词汇范畴(lexical category)和语法范畴(grammatical category)的,两者并不一致。明乎此,我们才懂得,“凡词,依句辩品,离句无品”在表述基本上说得过去:词的语法属性必须在句子层面才能体现出来,否则就辨不出来;词类是有的,就存在于人的观念之中“最本质”的区分,这有点类似于认知语言学的范畴概念中的原型理论。结构主义讲究组合关系,认为在短语层面也能体现出词的语法属性,有一定道理,但比较而言,短语体现不出具体的语境(context),在辨别词品的时候,就没法更好地去歧义(disambiguation),比如“学习文件”,在短语层面就没法解释清楚。后来黎锦熙修订了自己的说法,认为“‘离句无品’则是不正确的,即如复合词的构成,基本上要依据着独立的词类”。但据他后来给张文焕的第二封关于实体词七位的信来看——“1924年,《新著国语文法》就表举了汉语词类区分法是‘依句辨类,离句无类’”——他似乎对此既有游移,但游移之后,就坚定不移了。这是怎么回事?笔者认为,这应该追究到语源观的层面上。就句法生长发生观而言,所谓短语云云,也不过是句法的分化。实际上,当我们说到短语的组合关系的时候,我们指的是句法成分的关系,所以也有了汉语短语的构造与句子的构造基本一致一说。短语层面本来并且应该附属于句子层面,我们在短语层面判断词品的时候,其实始终就有着句法层面的考虑,这是谁也避免不了的。如果不是这样,就无法解释为什么有些人第一眼直觉“学习文件”是述宾结构,有些人直觉是“偏正结构”,而有些人不确定。其实,这都是句法层面的考虑在人心理的投射(projection)的具体表现(concrete representation),很显然,每个人的心理体验(mental embodiment)又不是一致的,造成不一样的完形认知(gestalt perception)。句子是活的、动的,语言也是活的、动的,思想也是活的、动的,此所以句本位能从容应对也。至于许嘉璐指出的黎锦熙把“‘虽有’、‘还须’取代了原来的‘必须’、‘才能’,把‘依句辩品’从唯一标准变为重要标准”的事实,似乎并不那么重要了。

综合六大成分七实位,结合着图解法,黎锦熙得到了这样子的“国语特征”,可以说,他的这种认识是深刻的,综合了语用、句法、语义三个平面的考虑,有着以简驭繁的好处:

词位随势变,势重便提前,提前到句首,重与主语等;成分既划定,全面有关连,原则不轻变;成分虽不变,语序已转移,语意仍切合。如此看结构,规律才有定。

不容讳言的是,虽然黎锦熙有很清晰的原则与理论构架,对汉语语法认识深刻,常常有慧眼独具之处,但在具体操作的过程中、在理论应用的细节里、在原则提出的表述上,常有不能令人完全满意的地方。例如,他几乎是综合式地使用语义、语用、句法或者形式和意义的判别标准作为语法分析的依据,常常有混沌暧昧不清的地方;他在说到七位转类问题的时候,也有前后不统一的说法;(华建光、孙建伟)图解法有繁琐之嫌,而且图解的总公式过于简单,远不敷用,只是对单句的常式进行了概括性总结,而其他为数更多的单句的变式句、复句的构造法却散见于《新著》之中,不成系统;编写体例附言细碎,失之于零散,“博而不专”;七位的设立、词类与句法的关系,理论阐述不够;对词本位的批判,没有系统的理论说明……当然,瑕不掩瑜,事实上,这些问题到现在仍十分棘手,不能苛责前人也。而且就科学体系与学科体系的关系而言,《新著》已经非常漂亮地做到二者的统一,并且常有超越时代的见解,这是令后人叹为观止的。而且,这些不足之处,只是理论在具体操作过程中的白璧微瑕,并不能就据以否认句本位思想的合理性。相反,我应该进一步讨论并发掘句本位思想背后的深厚意蕴,改进过去的不足,获得现在的发展。这才是学术进步的正道、时代的要求。

3 结论

黎锦熙不愧语言大师的称号,然而我们却有意识地淡化了黎氏语法对现代汉语语法的意义,这是片面的,与他的学术地位不相称,也不利于我国语法学理论与教学的发展与进步。本文主要通过对《新著国语文法》的产生背景进行介绍,并进而阐释了句本位所蕴含的语源观与在《新著国语文法》之中的应用,证明了句本位思想的重大意义。这种重大意义告诉我们:句本位思想不仅符合我国的语言实际,或许还有超越时空的普适性,具有深刻的认知理据,背后的语言哲学意蕴不容小视。而且,句本位下的语法体系,无论就其体系规模、具体内容的分量,还是就其学科体系、教学体系的关系,都未必会比现代的汉语语法体系落伍,这点值得我们反思。最后,笔者认为,对这种重大意义的把捉,需要语言学界的进一步深挖、进一步广告,如此,才无负于前贤的耕耘;如此,才能在继承前贤的基础上超越他们。这是学术进步的必然、历史的必然,我们应该顺势而为,积极进取,为整合现代语法并使之特立于国际语法学界而努力。

Comments